Fleurs de pixel

NieR Automata

Dans le monde de Nier, il y a un petit miracle. D'apparence fragile — pétales légèrement bleutés — sa présence permet à Emil de retrouver des fragments d'une mémoire enfouie. A chaque fois qu'on aperçoit cette fleur au détour d'un environnement ruiné, elle entonne un mélancolique appel, muette réminiscence de ce qui fut perdu. La fleur devient support ténu d'une mémoire toujours à renouveler.

Blanche au milieu de la grisaille industrielle, elle agit comme le punctum de Roland Barthes : elle devient ce détail qui s'évade de l’image et blesse le regard de son excessive singularité. Alors que tout n'est que rouille et poussière, elle continue à briller, obstinée.

Les végétaux blancs symbolisent souvent l’inaccessible, le refoulé ou l’idéale pureté des rêves. Surtout qu’ici, elle convoque, en plus, une partie de l’imaginaire japonais. Dans le hanakotoba (langage des fleurs nippon), la fleur blanche incarne aussi bien la sincérité que la mémoire fidèle. En bref, tournée vers le passé, incapable de guérir le présent, mais servant à rappeler ce qui fut.

Ōkami

Dans Okami, la déesse Amaterasu dispose d'un étonnant pouvoir permettant de refaire fleurir un arbre ou de rendre à la vie une zone dévastée par la sécheresse ou la pestilence. En traçant lui-même le cercle à l'aide de sa manette, le joueur reprend à son compte la fonction de chaman.

La floraison n’est pas qu'une simple récompense visuelle : c’est déjà -en soi- une liturgie, une manière de rétablir la présence du divin dans le monde. Comment ne pas songer à la cosmologie shintoïste en général et aux kami en particulier ? Ceux-ci habitent au sein des arbres, résident dans les pétales recourbées d'une fleur ou dans la masse granitique du rocher. Faire refleurir le monde, c’est rétablir leur pouvoir.

Metal Gear Solid 3

La scène finale de Metal Gear Solid 3 est devenue, à juste titre, mythique. Snake y affronte alors son mentor "The Boss" dans une clairière de lys blancs.

Dans l’iconographie occidentale, le lys renvoie à la pureté et à l’innocence. C'est pourquoi on le retrouve souvent dans des peintures montrant l'Annonciation au moment où l’archange Gabriel tend à la vierge Marie un lys, symbole de sa virginité intacte.

Mais ici la fleur est entachée de violence puisqu'elle devient emblème de guerrière. La symbolique mariale se trouve ainsi renversée : la mère spirituelle est ici condamnée par le fils. Ce renversement est d'ailleurs accentué par le jaillissement du sang qui viendra souiller les blancs pétales.

Ce champ fleuri fonctionne comme l'équivalent d'une scène de théâtre minimaliste, tout décor a disparu. La zone épurée cherche à focaliser l’attention du joueur sur le drame qui se déroule devant (et par) lui. Manette en main, le gamer assiste à la contamination du pur par l’impur. Et ce sang, c'est lui qui le verse. Ultime tragédie, les lys prennent sur eux l'entièreté de la faute : leurs pétales souillés deviennent archives du meurtre.

On ne peut nier que cette séquence ressemble à un rite de passage. Kojima parvient à capter l'essence de la liminalité (cet instant où l’initié se détache de son ancien statut pour en endosser un nouveau). Or le champ de lys devient espace liminal : Snake dépassera le simple statut de soldat pour dernier lui même le Big Boss.

Ghost of Tsushima

Dans Ghost of Tsushima, les fleurs jouent une partition inattendue: elles ne servent ni à préparer des potions ni à restaurer une santé declinante mais à se procurer des teintures pour changer la couleur de son armure. De prime abord, on pourrait considérer ce choix comme étant anecdotique mais il traduit en fait une certaine logique culturelle : la fleur conçue comme étant à la croisée entre la guerre et la beauté.

Revenons sur un point en particulier: dans la plupart des jeux, l’armure peut être optimisée. Chaque changement cosmétique a donc une incidence directe sur les statistiques du joueur. Or dans Ghost of Tsushima, changer la teinte de son armure n’a aucun effet pratique, la couleur reste pur plaisir esthétique.

Loin d'être une préoccupation réservée à la sphère féminine, l’ornement est l'apanage des sociétés guerrières. Des pigments maculant le visages des guerriers aux motifs sculptés sur le casque des hoplites grecs, l’esthétique -jamais- ne fut séparée de la violence.

Sans compter qu'employer des fleurs comme monnaie n’est pas neutre dans la culture japonaise. Il suffit de songer aux haïku qui associent souvent la guerre et la fleur. Bashō n'écrivait-il pas: « Sous le casque, une fleur de pivoine » ?

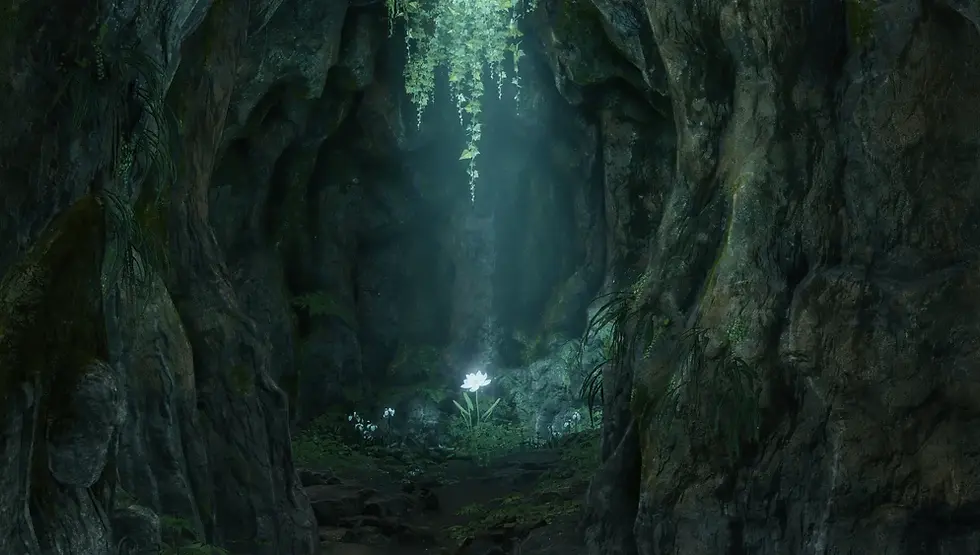

Sekiro: Shadows Die Twice

Dans Sekiro: Shadows Die Twice, la plante qu'on nomme Lotus of the Palace est l'indépassable ingrédient nécessaire à la complétude de la quête intitulée "Immortal Severance". Celle-ci se cache dans une anfractuosité de la Vallée Engloutie, gardée par un singe. Le lotus à lui seul dispose donc d'un bestiaire, d'une géographie et d'un rite.

Depuis le Sutra du Lotus jusqu’aux paravents japonisants, la plante symbolise l’émergence du pur sortant de l'impure mais ici Sekiro inverse ou, plutôt, plie ce poncif : la fleur ne permet pas d'accéder à l’immortalité (qu'on songe à Vishnu sur son lotus) elle permet d’y renoncer. La quête renoue ici avec l'enseignement bouddhiste: il faut apprendre à se détacher du terrestre.

La fleur de lotus devient l’insigne qu'on portera pour franchir le seuil. Il est d'ailleurs loin d'être anodin que la découverte de cette fleur se situe juste après le grotesque épisode nuptial du singe gardien. Le lotus, dans une logique distordue, devient briseur de lien.

L“immortalité” est une servitude. Le lotus — comme chez les moines déposant une fleur au pied d’un stûpa — formalise ce oui à la finitude. Finalement la fleur n’est pas récompense mais consentement.