Surveiller et jouer

Autour du leitmotiv de la prison

Pour tout joueur qui a déjà eu, un jour, une manette dans les mains, la prison forme (avec les égouts mais nous y reviendrons !) l'un des niveaux les plus récurrents de toute l'histoire vidéoludique.

Verrous, chaînes, pylônes, clôtures : l'architecture du lieu est reconnaissable entre mille. Les designers rythment la progression en proposant un ballet millimétré d'actions contextuelles: entre crochetages et pas furtifs dans le dos des patrouilles, le taulard pixélisé cherche les voies bis (conduits, toits..) ou fouille le décor à la recherche d'une faiblesse structurelle qui lui faciliteraient l'évasion (barreaux rouillés, balayage des faisceaux laser).

Le gamer apprend les gestes de l'infiltration, du crochetage, de la coopération et de la furtivité sans jamais quitter la logique interne du récit.

Mais représenter la prison n’est jamais neutre, les jeux portent forcément en eux une charge idéologique héritée de l'une des deux lignées théoriques majeures. D’un côté, Michel Foucault démontre le glissement du supplice public vers la « machine disciplinaire » qui a pour seul but la fabrication des corps dociles. De l’autre, Erving Goffman explicite la création de cette "institution totale" qui régit 24 h/24 chaque geste de ses pensionnaires.

Oublions l'effet "tarte-à-la-crème" de sa présence, le niveau-prison parvient, à chaque fois, à nous questionner: qui surveille ? qui décide ? qui s'évade ?

Portrait(s) d'un lieu

Forteresse panoptique

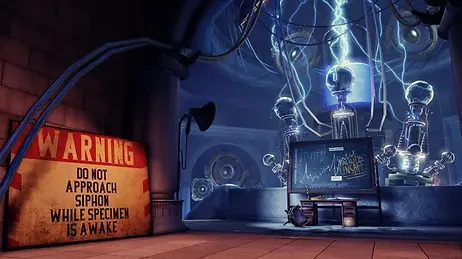

Half-Life 2, BioShock Infinite, Prison Guard: warden simulator

Le niveau de ces jeux (entre autres) matérialise à merveille la prison panoptique autrefois rêvée par Bentham: géométries circulaires, tours de guet et cellules vitrées. Jamais trop pour une surveillance conçue comme aussi totale que totalitaire. Cette mise en scène engendre -paradoxalement- un double mouvement ludique : on redoute la toute-puissance des caméras tout en jouissant, lorsqu’on les pirate, d’une posture de Big Brother inversé. Cette « surveillance procédurale » permet au game-designer de simuler le point de vue du maton et d'inciter le joueur à intérioriser les règles de la prison. La boucle de gameplay illustre ainsi la thèse foucaldienne de l’auto-contrôle : on finit par faire attention même lorsqu’aucun garde n’est visible à l’écran.

Prison-asile

Batman: Arkham Asylum, Outlast, The Evil Within 2

Le crime est souvent envisagé sous l'angle pathologique, les troubles psychiatriques justifiant une incarcération potentiellement infinie. Les murs tagués d’onomatopées dans Arkham ou les cellules d'Outlast vendent en tout cas le spectacle de la folie. Cette représentation volontairement caricaturale perpétue le stigmate du « malade fou furieux et dangereux ».

Prison-entreprise

Prison Architect, Watch Dogs: Legion , Mass effect 2

Ici "punir" signifie également "produire de la valeur". Dans Prison Architect, on maximise les subventions, on vend l’excédent de main-d’œuvre, on surveille le ratio coût/repas alors que dans un jeu comme Mass Effect 2, on peut soudoyer le directeur afin de libérer un captif (moyennant un transfert de crédits !) Mais le plus dérangeant reste encore les titres qui imposent la froide minutie du tableur pour parvenir à ce "miracle": la souffrance devenant chiffre et l’éthique cédant la place à l’efficience.

Prison-colonie

Red Dead Redemption 2, Just Cause 3, Uncharted 4, Call of Duty: Black Ops II

Le décor insulaire – falaises, océan, jungle – aime à réactiver l’imaginaire colonial : éloignement du pays colon, volonté d'extraction des ressources et présence d'une "main-d’œuvre" souvent racialisée. Les gardiens, souvent européens ou nord-américains, surveillent une population locale à la peau plus sombre et le héros est, malgré lui, perdu dans ce nouvel environnement.

Or, le cadre fait rarement la critique d'un pareil système, il se contente de suivre le prisme du décor exotique qui perpétue l’idée que l’île tropicale est un « ailleurs de la loi » plutôt que de prendre le temps de questionner le bienfondé d'une telle pratique.

Geôle mythique

Elden Ring, Shadow of the Colossus, Hades, Dragon Age II

Ici le gardien est facultatif, sceaux magiques et/ou entités cosmiques permettent seuls de maintenir l'ordre et la relégation. La geôle, hors du temps, est parfois littéralement figée, rien ne bouge et aucune souffle ne la traverse. La cellule devient alors crypte initiatique : le héros y meurt symboliquement pour y renaître plus puissant. C'est pourquoi le gameplay se concentre plus sur l’affrontement épique avec un boss que l'évasion proprement dite.

Lecture(s) sociologique(s)

Manager plutôt que geôlier

Prison Architect

Les années 1990 amènent un changement majeur: la rentabilité chiffrée pénètre de plus en plus la sphère carcérale. Le directeur est moins un gestionnaire de l'humain qu'un consultant chargé de réduire l’inflation budgétaire. Il navigue en permanence entre les exigences sécuritaires, l'obligation d'assurer un bien-être minimal et la gestion des coûts. Le gameplay fait ressentir une certaine logique néolibérale : toute moralité qui ne s’exprime pas en dollars est non recevable.

Corps monétisés

Mass Effect 2

Dans la prison orbitale, on paye un forfait journalier pour entretenir un prisonnier qui, en échange, rapporte des points de recherche. Cette hyperbole science-fictionnelle éclaire d'un jour nouveau la réalité des contrats d’externalisation : en 2025, 9 % des détenus américains sont sous gestion privée et facturés à l’État par lit occupé. Le jeu met en évidence cette moderne contradiction : pour être rentable, une prison doit être remplie!

Surveillance numérisée

Hall LIFE 2, Bioshock Infinite

Au sein de Nova Prospekt ou de Monument Island, l’œil humain s’efface devant la caméra automatisée, le balayage biométrique, l’algorithme prédictif.... L’architecte Jeremy Bentham rêvait de concevoir un bâti permettant d'atteindre une surveillance totale, le jeu vidéo réalise littéralement ce fantasme. Le joueur internalise cette omniprésence numérique : même hors champ, la caméra demeure en son esprit.

L'évasion en tant que signe viril

Beyond Two Souls

Si l'on prend l'ensemble des jeux cités, tous les héros doivent parvenir à s'évader pour confirmer leur statut d' "homme véritable". L’enfermement devenant étrangement antichambre à l’initiation masculine. Les rares femmes incarcérées (Jodie dans Beyond: Two Souls) sont le plus souvent libérées par un tiers ou font l’objet d’un transfert plutôt que d’une évasion proprement dite. Ce narratif renforce un double stéréotype: la femme est perçue comme otage alors que l'homme doit redevenir homme en s'enfuyant par lui-même.

Solidarité entravée

Prison Architect, A Way Out

Dans Prison Architect, la mutinerie peut éclater suite à un aléatoire algorithmique mais aucune organisation "politique" ne parvient jamais à émerger. Le jeu ignore jusqu'à la possibilité même que les prisonniers puissent s'organiser. Tout au plus, une flambée de violence sporadique mais aucune revendication d'ampleur. La révolte s'arrête à bruler les tables et les chaises de la cafétaria. De même, A Way Out inscrit l’entraide dans le cadre d'une amitié entre hommes mais celle-ci n'aboutira jamais en un mouvement collectif. Le message implicite étant celui-ci: si la résistance est possible, elle ne peut s'inscrire qu'à l'échelle des micro-alliance, jamais de la lutte structurée.

Du côté du joueur

Derrière chaque couloir oppressant se cache une fissure, derrière chaque faisceau lumineux la possibilité d'atteindre une zone laissée dans l'ombre. A l'inverse du prisonnier réel, le captif numérique découvre rapidement qu’il existe une « permission codée » de transgression : le système veut qu’il enfreigne la règle ; l’évasion est l’objectif. En fait tout fonctionne selon un véritable paradoxe cognitif : la prison fait peur parce qu’elle enferme et pourtant elle intrigue parce qu’elle est programmée pour s’ouvrir.

Il n'empêche que le jeu introduit une désensibilisation par l’interface. Les jauges transforment des expériences vécues (faim, douleur, solitude) en flux chiffrés et quand un détenu décède, la sanction est un simple pop-up qui s'affiche "-$2000 de pénalité". Cette abstraction rapproche le joueur de la posture bureaucratique qu’Hannah Arendt associait à la « banalité du mal ». La question n’est plus « dois-je infliger une souffrance ? » mais « puis-je garder mon budget dans le vert ? »

Pourquoi continuer à tourner la clé ?

L'étude est encore incomplète mais tentons tout de même de conclure:

Valeur de l’humain/ nécessité du calcul. Quand les jauges remplacent les effets réels de la souffrance, la dignité devient négociable. Le joueur vit en permanence le balancier entre optimisation et empathie dans une tension qui ne va pas sans rappeler les affres de la gestion carcérale contemporaine où gouverneurs et lobbyistes débattent du bon taux d’occupation.

L'ambiguïté des lieux . Caméra à l’épaule, vue zénithale, cadrage cinématique : changer d’angle modifie la morale et la justification du lieu. Un même couloir peut être vécu comme lieu de peine ou comme zone à défendre. Quel point de vue est légitime ? Quel discours est occulté ?

Une solitude collective. Les émeutes réelles – Attica (1971), Walpole (1973), San Pedro (2003) – montrent que des phénomènes d’auto-organisation carcérale peuvent émerger mais le jeu, lui, reste fasciné par la seule trajectoire individuelle.

En définitive, le pénitencier numérique joue avec nos peurs ( crime, chaos), nos fantasmes (évasion spectaculaire) et nos ambiguïtés (tâter le pouvoir tout en le dénonçant). Pour l'instant la cellule reste au stade un peu bête du mécanisme mais ceci n'empêche nullement qu'elle permette, parfois, de nous faire songer aux conditions de l’enfermement même.